Здравствуйте дорогие друзья! Хочу вам сегодня рассказать про выдающегося

уральского художника Николая Гавриловича Чеснокова.

Заслуженный художник России Чесноков Николай Гаврилович родился 19

декабря 1915 года в Лысьве. Отец, Чесноков Гаврила Андреевич, в то время

работал лесником, и семья жила в лесу на Любимовском кордоне в 16 км. от

завода. После смерти первой жены отец женился повторно, имея на руках четырёх

детей. Вторая жена, мама Николая, из крестьянской семьи была

моложе отца на 16 лет. Ей было18 лет, когда появился на свет первенец в день

святого Николая. Рос он здоровым, жизнерадостным, любопытным и памятливым. Дом,

в котором жили Чесноковы, был просторным, с высокими потолками и большими

окнами. С трёх сторон к нему примыкал лес, а перед крылечком деревья широко

расступались, являя взору роскошную зелёную поляну с россыпью ярких цветов.

Семья была большая и жила исключительно бытом. Обязательными были

религиозные обряды и праздники с

посещением церкви. В доме не было ни одной книги, читать умел только отец. Мама

была абсолютно неграмотна, но это обстоятельство никого не задевало, все соседи жили также

просто и грубо. Правда в доме был граммофон, изредка его заводили и слушали музыку.

Ещё отец умел рисовать, но рисовал он исключительно лошадей, которых знал «до

косточки» и очень любил.

Мамин домик

В гражданскую

войну отец ушёл на фронт. Осенью 1919 года мать перевезла детей в Лысьву, где

заранее был куплен дом, стоящий на высоком берегу реки Лысьвы на самом выезде

из поселка по дороге в Большую Деревню. По усадьбе протекала речка Гусиновка.

Лысьва. Март

Божий храм в Лысьве

Улица в Лысьве

После войн и голода налаживаться мирная жизнь, и

многие ребятишки впервые попали в школу. Юный Коля Чесноков имел

скверную привычку рисовать на школьных тетрадках, стирая неудачные рисунки

пальцем за неимением стирательной резинки. Учительница всегда с брезгливостью

демонстрировала грязные тетради Коли перед классом. Мальчик сгорал от жгучего стыда

и унижения и, сколько ни крепился, всё-таки сбежал из школы.

В следующий сентябрь он снова пошел в первый класс. С первого урока он

влюбился в новую учительницу, добрую и ласковую. Софья Александровна Мурина

легко нашла тропинку к его легко ранимой душе. Он по-прежнему рисовал на

тетрадях, но она не ругала его, а подарила тетрадь для рисования, мягкий

карандаш и две резинки.

Чем старше становился Николай Гаврилович, тем больше ему хотелось

рисовать, тем больше он хотел стать художником. После окончания семи классов и

школы ФЗО он поступил на работу в завод. К ним в дом часто приходил школьный учитель

рисования и уговаривал мать отправить Николая в Пермь в художественное училище,

но она только сетовала, что надо поставить на ноги маленьких сестрёнок.

Николай

не представлял себе, сколь сложен путь в искусство. По наивности он полагал,

что достаточным иметь горячее желание. Юноша мечтал учиться

непременно в Академии художеств, на

меньшее не хватало фантазии.

Весной

1937 года появилась реальная надежда на осуществление первого этапа его планов. Он, основательно подготовившись

к экзамену на аттестат зрелости, успешно сдал их и под руководством учительницы

рисования М. Микрюковой писал большие холсты в надежде поразить ими

Ленинградских академиков. Работы и документы были высланы по почте в Академию.

Не дождавшись вызова, сам поехал в Ленинград, но в списках принятых на учебу

своей фамилии не нашел. Собеседование с профессором, которому, смущаясь,

показал свои холсты, привело его к более глубокому пониманию своей неудачи:

способности есть, а школы – никакой! Маститый художник посоветовал не уезжать

из Ленинграда, поступить учиться в художественное училище, а если не удастся, походить

просто в студию.

По

воспоминаниям Чеснокова, в Ленинград он приехал тёмным, как дремучий бор. Назначение искусства, роли художника в

обществе, практической его деятельности – всё это было за семью печатями.

Темный день

Николай страстно хотел научиться рисовать. Поступив в училище, юноша занимался

с удовольствием, на занятиях ловил каждое слово преподавателя. Каждый педагог

был для него, как Бог. Столько важного надо было знать по рисунку, композиции,

цветоведению. Постановка, свет, тень, отношения тонов, колористика - как он без

этого жил! Но не всё получалось, были и разочарования. Николай был благодарным

учеником и педагоги, видя его стремление к искусству, старались поддержать,

вселить веру в себя.

Год

прошел в напряженной работе. Он вновь обрел уверенность в себе и осмелел настолько, что отважился на разведку в

Академию. 1939 год был для него удачным, он был допущен к экзаменам, выдержал

конкурс и был зачислен на первый курс живописного факультета Государственного

института имени И.Е.Репина при Академии художеств СССР. В училище он занимался у

Палларио и Д.Филиппова, а в дальнейшем у Габриеляна, Колозяна и М.Асламазян.

Изредка удавалось заниматься у Бутлера, Громова и Орешникова.

Два года, проведенные в старинном здании Деламота, были самыми

волшебными в его жизни. Стипендия плюс деньги на

краски совершенно избавили его от необходимости заработка. Чудесное общежитие с

добрыми товарищами и возможность с 8 часов утра до 10 вечера не покидать

мастерские или библиотеку Академии, он воспринимал как величайшее счастье,

отпущенное судьбой. Постепенно утверждалась уверенность, что мастерство придёт,

надо только работать, работать и работать.

Война

помешала закончить институт. Пришла тревожная телеграмма из Лысьвы о том, что

мама Николая в тяжёлом состоянии в больнице. Из-за авралов вырваться сразу не

удалось, а когда приехал, застал маму в тяжелейшей дистрофии. С завода неделями

не выпускали. Голод, холод, непомерная усталость. Не успел Николай уехать, как

пришла телеграмма от сестры: «Маму похоронили».

Позднее,

в 1944-1948 годах, Чесноков продолжил образование в Москве в Художественном

институте им. Сурикова, где занимался живописью под руководством А. А.

Осмёркина и театрально-декорационным искусством под руководством М. П.

Бобышева.

Внуки

Профессор М.П. Бобышев был добрейшим человеком и, вместе с тем, обладал большой силой воли и требовательностью.

Учил техническим приёмам работы в акварели, давал советы и по живописи. Жизнь

налаживалась, Николай начал получать заказы. Возвращались друзья и однокурсники

с фронта, разрастался круг общения. Но пришлось перебираться на Урал, там у

него была семья. Друзья сообщали, что в институте начались не лёгкие времена:

Осмеркина объявили формалистом и отстранили от работы в Академии,

сначала в «Репинке», а затем и в «Суриковке». Николаю предоставили

академический отпуск на один год. Жили они вместе с родителями жены, и на

творчество оставалось очень мало времени. Он скучал по живописи. Удавалось

иногда и дома поработать, дети позировали. Скомпоновал картину «Внуки», это

была первая картина, которая в дальнейшем выставлялась на республиканской

выставке в Москве и печаталась в журнале «Огонёк».

«Внуки» Теперь эта картина находится в

Нижнетагильской картинной галерее.

В 1948 году в Союзе художников города Свердловска состоялась первая

персональная выставка Николая Чеснокова, которую душевно приняли художники и

зрители. Он впервые испытал незнакомое волнение от доброжелательных слов, посвященных его творчеству. Он был

принят в семью, преданных искусству людей. Тогда же его приняли кандидатом в

члены Союза художников. Душа пела оттого, что разом окончилось чувство

одиночества и заброшенности. Он получил первый заказ на выполнение большой многофигурной

исторической картины для музея Якова Свердлова. Целый год он с увлечением и

страстью мучился над важным заказом, и, наконец, представил её на суд

художественного совета. Картину приняли! Она произвела сильное впечатление. В

1950 году Николая Гавриловича из кандидатов перевели в члены Союза художников.

Заочница

Каждая

картина имеет свою историю написания и свою судьбу. Картина «Заочница»,

писалась ночами в таких стеснённых условиях, что и представить сложно. В маленькой

коммуналке в то время проживало четверо взрослых и двое детей. Мольберт ставили

только тогда, когда все уже спали. Позировала жена Тоня. Выставлена была

«Заочница» в первый раз в здании Академии художеств в Москве, затем работу показали на Всесоюзной

выставке и провезли по России с передвижной выставкой. Теперь картина

«Заочница» находится в Нижнетагильской галерее.

Верхотурье

Утро в Ростоке

Облачный день

Тобольск

Тебердинская долина

Половодье в Верхотурье

Таватуй осенью

Чесноков

любил Урал, не мыслил жизни без него. Ему хотелось выразить свою любовь, не просто

изображая дивную природу родного края, а связать ее красоту с человеческими

судьбами. Он увлекся творчеством Павла Бажова. Два года потребовались написать

громадный холст «Сказ об Урале». Картина удалась и по живописи, и по состоянию,

которое позволило зрителям полюбоваться красотой Урала с его неоглядными далями.

А Николай Гаврилович вспоминал детские впечатления, когда он с парадного крылечка

родного дома рассматривал гору Алебастровую, когда открывалась пробуждающаяся к

красоте душа его. Несколько месяцев Николай Чесноков жил на Приполярном Урале в

посёлке Пеленгичи, и каждый день он уходил с этюдником в горы.

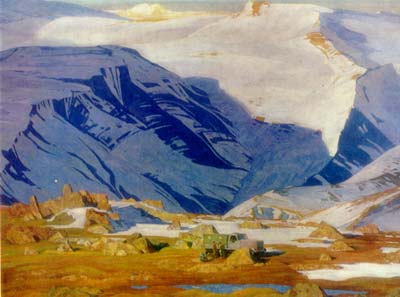

Впечатление от встречи с севером было ошеломляющим. Взгляду художника впервые предстали

снежные вершины, гребни хребтов, скалистые отвесные склоны, каменные россыпи,

горные озёра и реки, многолетние снежники и ледники.

Каменный пояс

В кунгурской ледяной пещере

Гора Волчиха

Горы зимой

Зима в Бисере

Зимний Урал

Н.Г.Чеснокова

считают «зимним» художником. Вспоминает лысьвенский художник В.И. Смирнов: «Он

не боялся суровых условий, и если его захватывал пейзаж, он продолжал писать

этюды, не смотря на деревенеющие от холода пальцы и замерзающие в тюбиках

краски. Он строил себе снежные дома от ветра и даже умудрялся ставить туда печку

для обогрева и устанавливал плащ-палатку на лыжах. Его изобретательности можно

было просто позавидовать». В домашней коллекции Владимира Ивановича в память о

знаменитом земляке хранится небольшая картина Н. Чеснокова «К вечеру».

К вечеру

Зимняя дорога

Март

Новохатынг освещенный солнцем

Урал приполярный

1960—1970-е гг. — время успехов и признания Чеснокова. Накоплен

жизненный и творческий опыт, сочетающийся с

неустанным желанием работать. Вдохновение приносят многочисленные путешествия.

Поездка на Приполярный Урал сыграла в судьбе художника особую роль.

Потрясенный величественной красотой Севера, он создает серию пейзажей-картин.

Монументализированные образы природы поэтичны и проникнуты романтикой сурового стиля,

сочетающегося с лирическими мотивами. ≪Оленеводы≫, ≪Урал Приполярный≫,

≪Пеленгичи≫, ≪Новохатынг, освещенный солнцем≫ и другие произведения северного

цикла были тепло приняты зрителями и критикой.

Пейзаж

Туманное утро

Утренние цветы

Внимание

художника на протяжении многих лет было отдано работе над пейзажем и жанровой

картиной. Родные места тоже нашли отражение в его творчестве. Две картины посвящены

посёлку им. Орджоникидзе, где прошло детство Николая Гавриловича. «В Лысьве

весна» 1966 г.

Была

у Николая Гавриловича заветная мечта: открыть в родном городе настоящую

картинную галерею. С 1987 года он вел переговоры на эту тему с администрацией

города, дирекцией ЛМЗ, музеем ЛМЗ. «Глупо жить только сегодняшним днём, надо

думать о потомках», - говорил он. Но менялись директора металлургического

завода, городские чиновники, а Чесноков с

маниакальной настойчивостью обивал пороги нового начальства. Он был уже

достаточно пожилым человеком. Приезжал в Лысьвенский район на пленэры, чтобы

потом Лысьве же и подарить её красивейшие пейзажи. Таскал тяжелейший этюдник,

краски, кисти, картоны, холсты, а потом снова шёл убеждать власть имущих о

важности искусства в воспитании и жизни людей. И вдруг однажды он понял, что,

соглашаясь с ним и кивая головой, чиновники обманывают его. Он сказал: «Всё, не

хочу больше этим заниматься!». Шестнадцать лет человек с мировым именем пробивал непробиваемую

стену. Стену равнодушия. Ему тогда было 79 лет. И он очень устал. Более ста

картин, предназначенных для нашего города, до самой смерти художника лежали на антресолях

в его мастерской.

Грандиозным планам в отношении Лысьвы сбыться было не суждено. Сам себя

он называл «наивным идеалистом». И ушёл он

с болью, которую до конца дней своих не смог пережить.

Чесноков Николай Гаврилович

Аня Баранова

Знатная птичница Л.В. Скрябина

Катя Подгайская

Лена Брук

Наташа Ивашкина

Наташа

Николай Подгайский

Девочка на камешке

Матрена Макаровна

Этюд к картине Дорожный Мотив

Дорожный мотив

Каменный океан

Коллекционер

Мартовская сказка на Басегах

Стройка

Негр с книгой

Осень в песчаном

Осень

Стройка на Севере

Стройматериал

Сходков сад. Прага

Сварщики Уралмаша

Комментариев нет:

Отправить комментарий